11月9日朝、約3年半ぶりに太陽面上を水星が通過する現象「水星の太陽面通過」が見られる。国内で観測出来るのは、次回は26年後(2032年)、今回より好条件では46年後(2052年)となる。

水星の太陽面通過とは

|

|

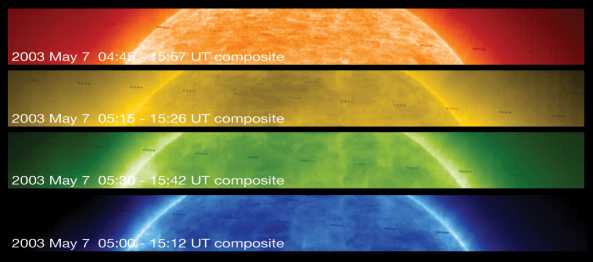

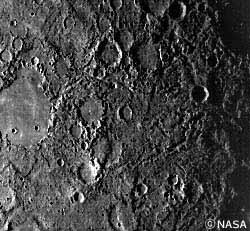

NASA/SOHO衛星 2003年の水星の太陽面通過

|

太陽系の一番内側を回る水星は、約88日周期で太陽の周りを公転している。地球の公転周期は1年なので、しばしば水星が地球の内側を追い越す事になる。この時、地球から太陽を見ると、見かけ上、水星が太陽の表面を横切るように見える事がある。これが太陽面通過の現象である。通過している時には、地球からは水星の影の部分を見ており、太陽黒点よりも黒い点として見る事が出来る。太陽面通過は地球よりも内側を回る惑星で見られる現象なので、水星だけでなく金星でも起こる事がある。また、水星の軌道は黄道面に対して傾いているので、水星が地球の内側を追い越す時に必ず太陽面通過が見られる訳ではない。

|

|

NASA/SOHO衛星による2003年の太陽通過(波長の種類を色の違いで表している)

|

水星の太陽面通過を発見したのは、1631年のピエール・ガッセンディ(Pierre Gassendi)。「惑星は太陽より圧倒的に小さい」事が分かり、当時の古典的な概念を変える物になった。1845年ルヴェリエ(Le Verrier)が水星近日点の移動を指摘し、ニュートン力学では説明できないこの現象の解明は、1915年にアルバートアインシュタイン(Albert Einstein)の一般相対論の証明としてなされた。

|

|

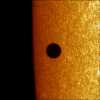

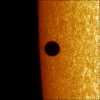

スペインカナリア諸島にあるスウェーデン1m太陽望遠鏡による2003年の水星の太陽面通過

|

水星の太陽面通過を見るには

太陽面通過の時に、水星の見かけの大きさは太陽の200分の1ほどしかない。従って太陽の光を十分減光したとしても、肉眼で見る事はまず出来ない。そこで望遠鏡や双眼鏡の出番であるが、これらの使用は十分注意して欲しい。虫眼鏡を使って太陽光を集めると紙に火をつける事が出来るぐらいであるから、望遠鏡や双眼鏡などで直接太陽を見る事は絶対にしてはならない。失明の危険性が極めて高い。比較的安全な方法としては、望遠鏡の後ろに投影板をつけて太陽像を投影する方法がある。投影板に映った太陽像の上を黒い水星が動く様子が見れる。安全の面から言えば、太陽専用の望遠鏡、双眼鏡を使用するのが一番良い。現在では色々な種類の機材が販売されているので、天文機材を扱う販売店に相談すると良い。また、各地の公開天文台ではインターネット配信を予定している所もある。これらを見るのが簡単かつ安全であるので、天気の良い地方を探して見るのも良い。

今回の観測時間

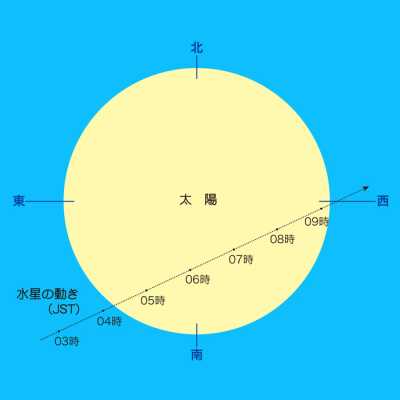

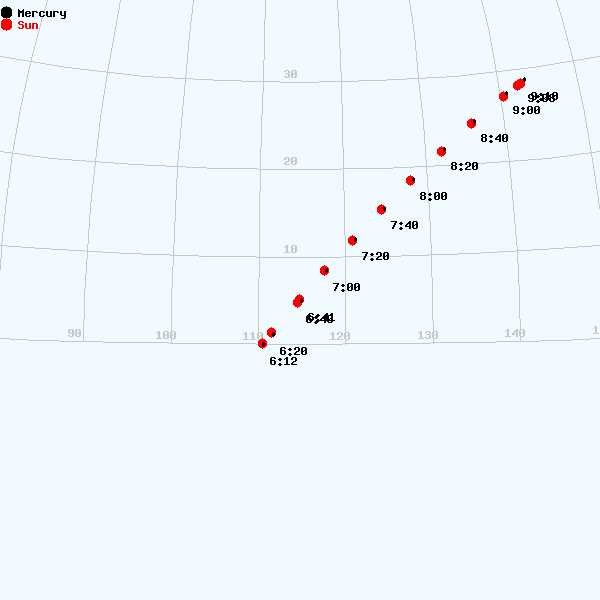

日本では第1接触、第2接触は日の出(6時11分)前なので日本では観測する事が出来ない。また川口市立科学館太陽望遠鏡の場合は観測可能な高度になるのを待たねばならない。よってインターネット配信開始は7時30分頃を予定している。

(予報値:国立天文台)

| 地名 | 水星の出 | 内触の終り | 外触の終り | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 中央標準時 | 位置角 | 中央標準時 | 位置角 | 中央標準時 | 位置角 | |

| 那覇 | 6時42.0分 | 268度 | 9時8分46秒 | 316度 | 9時10分39秒 | 316度 |

| 福岡 | 6時44.7分 | 262度 | 9時8分42秒 | 308度 | 9時10分35秒 | 308度 |

| 京都 | 6時23.6分 | 245度 | 9時8分39秒 | 303度 | 9時10分32秒 | 303度 |

| 東京 | 6時11.0分 | 235度 | 9時8分37秒 | 300度 | 9時10分30秒 | 300度 |

| 仙台 | 6時10.1分 | 231度 | 9時8分36秒 | 297度 | 9時10分28秒 | 297度 |

| 札幌 | 6時19.3分 | 233度 | 9時8分34秒 | 294度 | 9時10分27秒 | 294度 |

|

|

太陽面上での見え方(国立天文台)

|

|

|

埼玉での見え方(国立天文台)

|

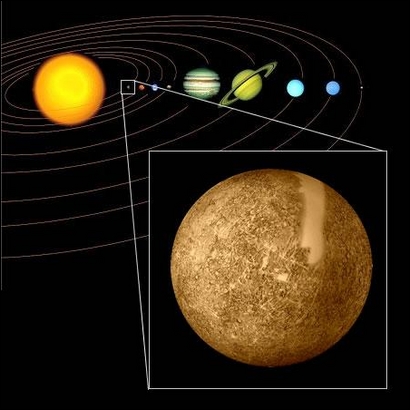

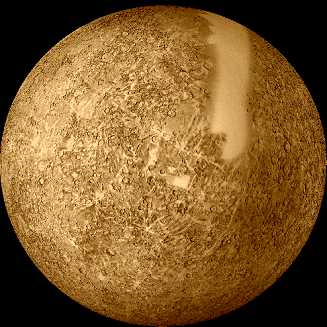

水星について

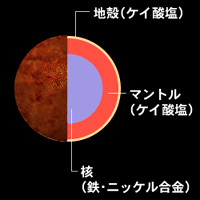

水も大気も殆ど無いので、昼夜の寒暖差が激しい。昼間約400度、夜間約−160度。水星は太陽の傍にあるため、日没直後か日の出前の短い時間しか見る事が出来ない。現在のところ探査機での調査は1974年アメリカのマリナー10号だけである。最近の計画では、2011年に到達予定のNASAの探査機メッセンジャー(Messenger)、2013年打ち上げ予定の日欧水星探査計画「ベピ・コロンボ(BepiColombo)」などがある。平均密度は1立方メートルあたり5430キログラムで、惑星のなかでは地球に次いで2番目。内部構造は地球と同じような鉄の中心核があり、大きさは水星の直径の約3分の2から4分の3程度。核は鉄とニッケルの合金から出来ていて、まわりはマントルで覆われ、さらに外側は地殻が覆っている。

太陽系の一番内側を回る惑星

太陽からの平均距離:5800万km

大きさ(赤道半径):2440km(月の約1.4倍、地球の約5分の2)

重さ(地球=1):0.055(地球の18分の1)

平均密度:5430kg/m^3

公転周期:約88日

自転周期:約59日

|

|

Composite by Medialab, inset

image of Mercury (NASA)

|

|

|

|

JAXA

|

NASA/Mariner10

|

|

|

|

NASA/Mariner10

|

NASA/Mariner10

|