Recent Solar Activity 最近の太陽活動

Kawaguchi Science Museum Solar Observatory

学校や科学館、プラネタリウム施設など教育目的での利用やコピーは画像を含め自由です。

最終更新日 2020-02-15

●最近の太陽活動概況

現在は太陽活動周期第24期(サイクル24)の末期にあたっている。

太陽面にはほとんど黒点群が現れず、月の大半は無黒点という日が続く。

サイクル25のスタートが 待たれるが、2019年年末から2020年年初にかけ、

南半球に現れたNOAA2753、 2755は緯度−30度、−35度と高緯度で、

なお且つ磁場構造は先行黒点S極、後続黒点N極という新サイクル群の特徴を示す。

次の新しいサイクル(25)が始まるのは2020年4月前後と予想されており

ここになってその兆しがこれまでよりはっきりと現れてきたようである。

注)2019年12月 NOAA Space weather International panel によれば

サイクル25のスタートは2020年4月(+−6か月)。

サイクル25の極大は2025年6月(+−8か月) 極大値は Rmax115 (+−10)

との予想が出されている。

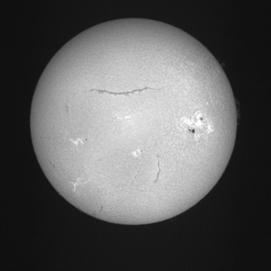

*毎日の太陽面の様子 太陽全面像参照

*2019年の太陽活動 下記 ここをクリック

*太陽活動サイクル24 下記 ここをクリック

*太陽全般 太陽についての解説参照

○2019年の太陽活動

太陽活動は次期サイクル25スタートを目前に一層低迷の度合いを増している。

SpaceWeather.comの集計では無黒点日数は281日(77%)となり、

前年の221日を超え、ほとんど黒点が無いという状態まで下降、

単色光を含め太陽面には何の領域も見られないという日が続いた。

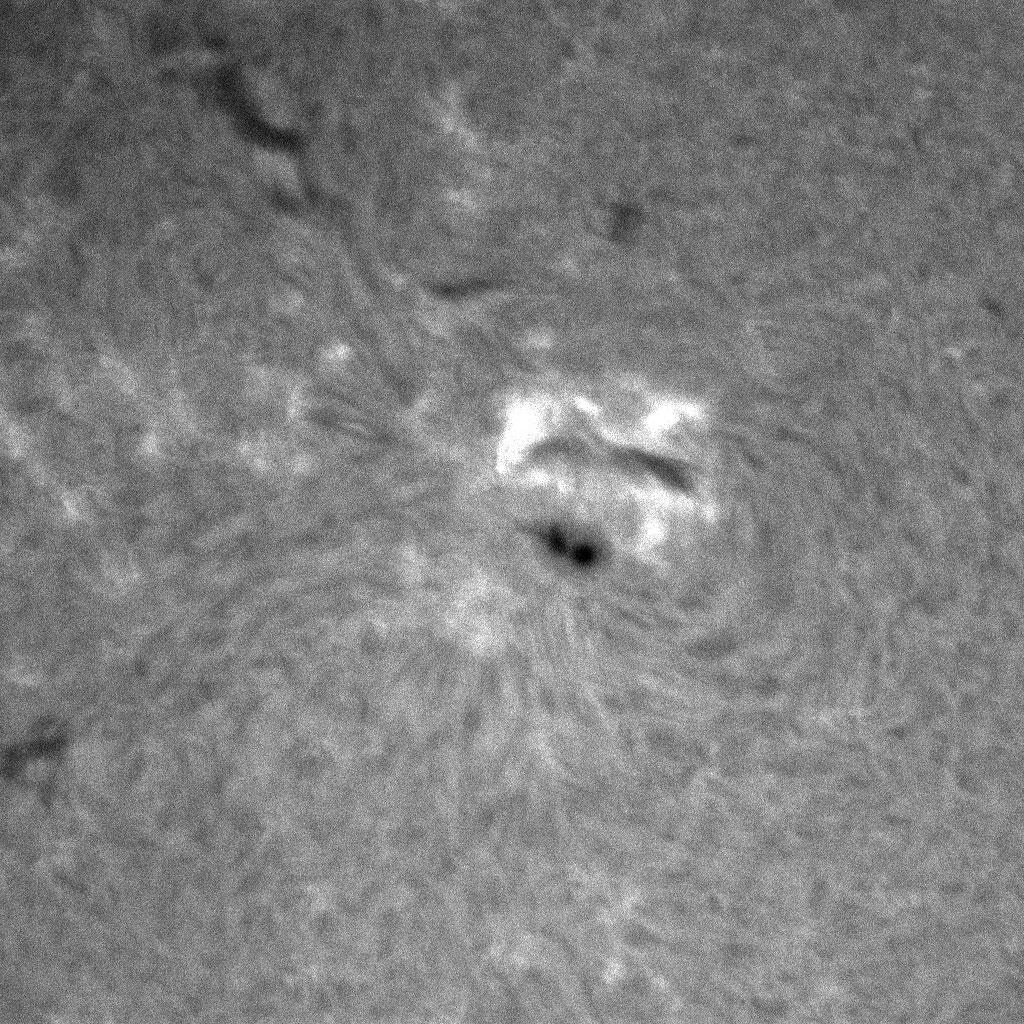

それでも年前半はD・H型群などが現れ、サブフレア等の報告もあったが、

年後半は連日無黒点、時に微小群が見られるだけというまで低迷している。

〜活動現象は大半がサブフレアのみ、Mクラスバーストは皆無。

注)フレア:重要度0〜4 、0はサブフレア X線バースト:強度X>M>C>

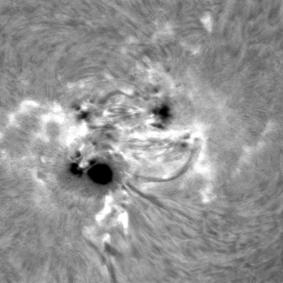

重要度1以上のイベントがあったのは年の前半、以下の2群のみである。

・NOAA2736 D型 3月20日 1n/C4.8

・NOAA2740 H型 5月06日 1n/C9.9 〜

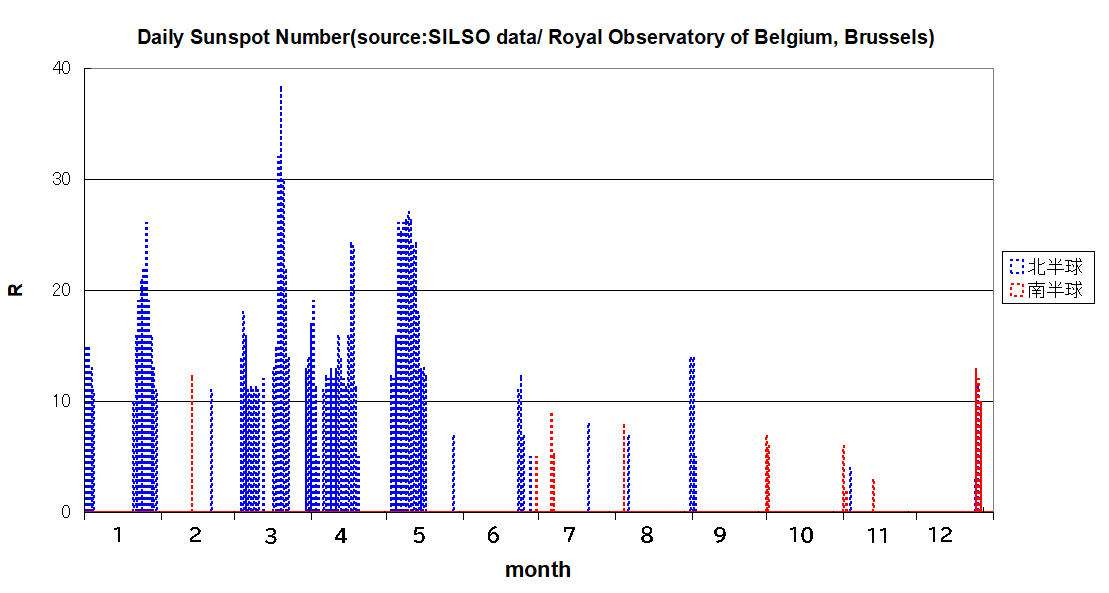

年間の群発生数は23群(NOAA2732〜54)。N側16群、S側7群と

特にS側の落ち込みが甚だしい。

このように低迷した2019年だが、特筆すべきはサイクル25の磁場構造を持つ黒点が

徐々に現れるようになったことである(2018年にも同様の領域は現れているが

それらはいずれも黒点にまでは成長せずNOAA番号は付されていない)。

以下が比較的高緯度でサイクル24と逆極性を示した領域。

S側が主で、且つ年末にかけ頻発、またNOAA番号を見るとおり発生群の大部分が

逆極性となっていることから、サイクル25も間近と考えてもよいだろう。

・07月06日NOAA2744(S28度209度)先行部pがS極、後続部fがN極

・11月02日NOAA2750(S28度116度)同

・11月22日NOAA2752(S23度294度)同

・12月25日NOAA2753(S29度119度)同

・12月25日NOAA2754(N25度168度)先行部pがN極、後続部fがS極

サイクル24のスタートは2018年12月、N側先行、S側後続のパターンだったが

極小時期を迎えてN側の下がり方がゆるやかとなり、S側が極端に落ち込んだ。

そして2019年におけるS側の高緯度の逆極性群の発生状況を見ると

ここ何サイクルか続いたN側先行のパターンが変わる可能性もある。

図)2019年黒点数 :年前半はN側優勢、S側はほとんど無黒点状態。年後半はNS側とも非常に低迷

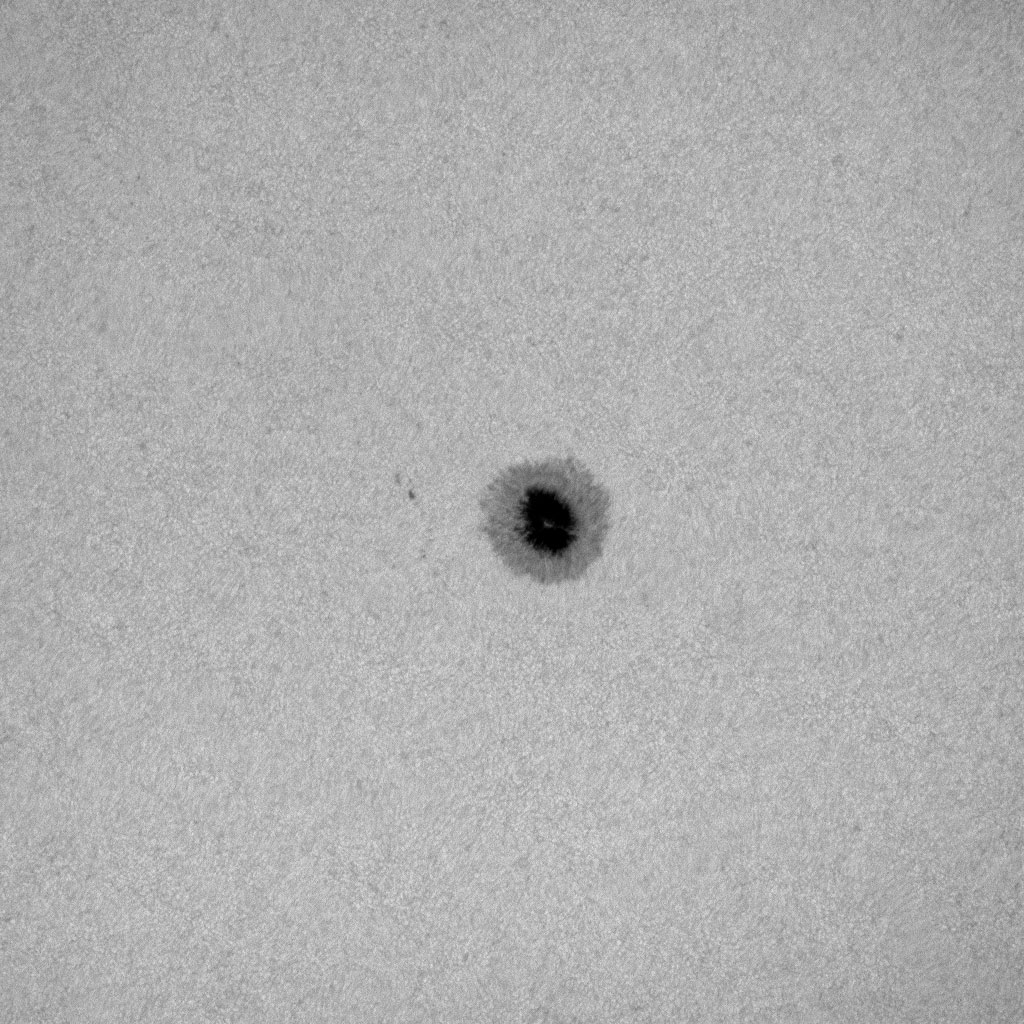

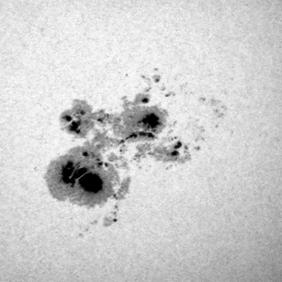

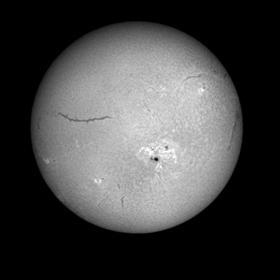

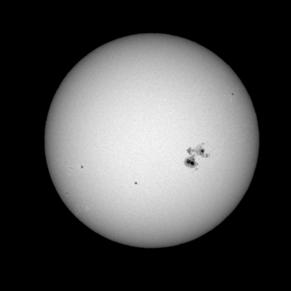

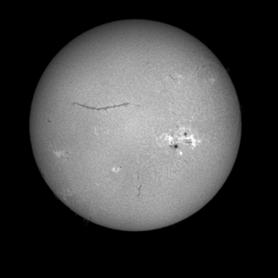

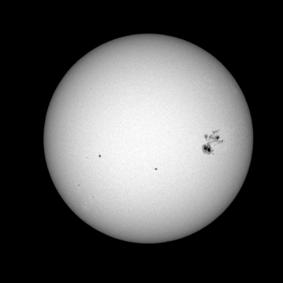

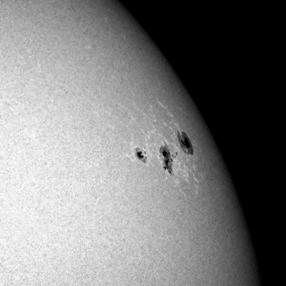

左図 NOAA2738/2019年で最大面積の群 右図 NOAA2740/上記C9.9バーストの観測された群

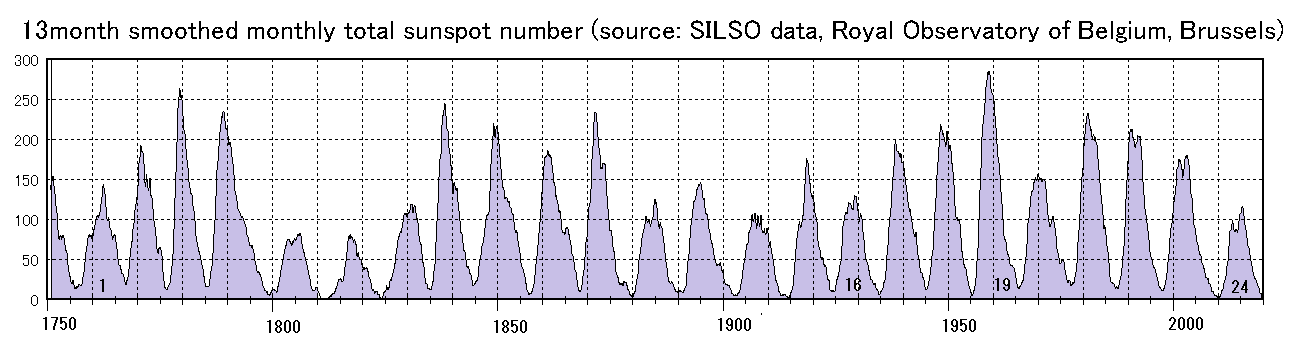

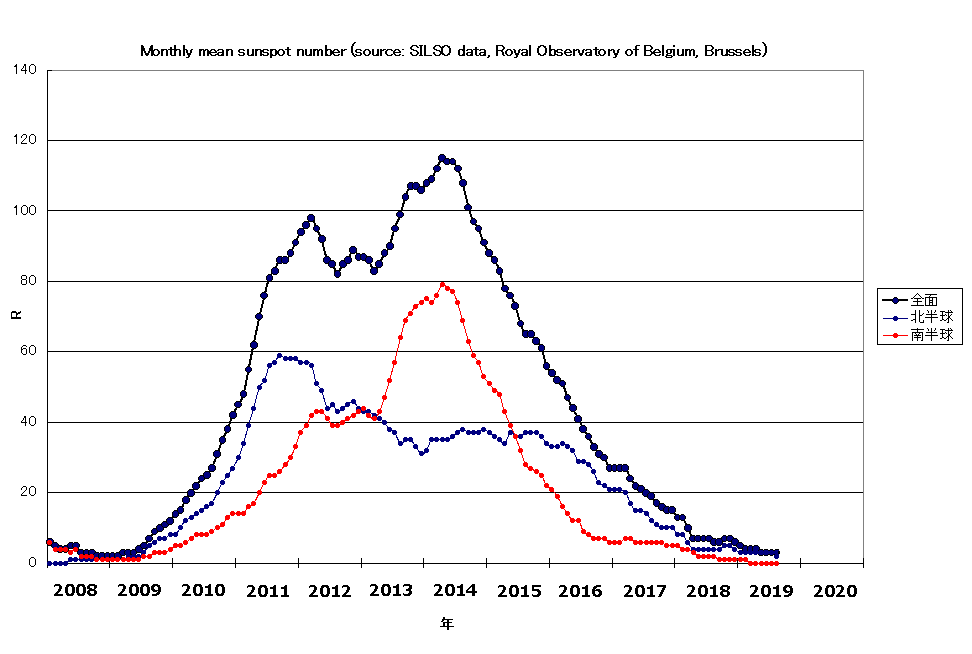

太陽活動には周期性があり、約11年ごとの変動を繰り返している。

今期の活動は、1755年に始まる活動をサイクル1と数え、その24番目となるもので、

サイクル24と呼ばれている。

update Jan.2019

サイクル24の活動度は非常に低く、同様に低迷したサイクル16(1923年スタート)

以来、ほぼ90年ぶりという低い値を示している。

世界の観測を集計しているベルギー王立天文台SIDC/SILSO

〜Sunspot Index And Long-term Solar Observation〜によれば、

サイクル24のスタートは2008年12月。

2012年03月に第1のピーク、黒点数98.3(太陽北半球側の活動による)に達したが、

その後一旦下降、2013年から再び上昇に転じ

2014年04月に第2のピーク=極大値116.4(太陽南半球側の活動による)を迎えた。

このずれは、太陽活動の南北非対称として知られるもので、

ここ何サイクルかは共通して北半球の活動が先行するというパターンとなっている。

update Feb.2020

サイクル24一覧

開始 2008年12月

極大 2014年04月

極大値 R=116.4

極磁場 北極 S極 南極 N極(サイクル24前半〜)

極磁場反転 2012〜2013年

極磁場(現在) 北極 N極 南極 S極(Wilcox solar obsevatoryによる)

黒点磁場 北半球 先行黒点 S極 後続黒点 N極

南半球 先行黒点 N極 後続黒点 S極

新サイクル 2020年4月(+−6か月)スタート(予想)

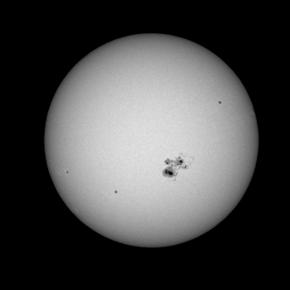

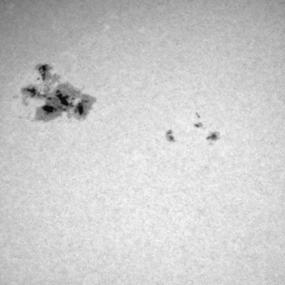

○サイクル24最大群

2014年10月24日 NOAA12192 左白色像 右Hα単色像

2014年10月24日

2014年10月25日

2014年10月26日

○サイクル24 最大級(第3位20171008現在)のフレアを起こした群

〜2017年9月のNOAA2673の起こしたX9,そしてX8が最大となった〜

Solar Movie

Solar Movie